初代Macintoshの開発に纏わる様々な逸話を詰め込んだ本「レボリューション・イン・ザ・バレー ―開発者が語るMacintosh誕生の舞台裏」を読みました。この手の本は他にもいろいろあるのですが(スティーブン・レヴィの「マッキントッシュ物語」が有名)、開発者が直接文章を書いているという点で、他の本とは違った趣向になっています。

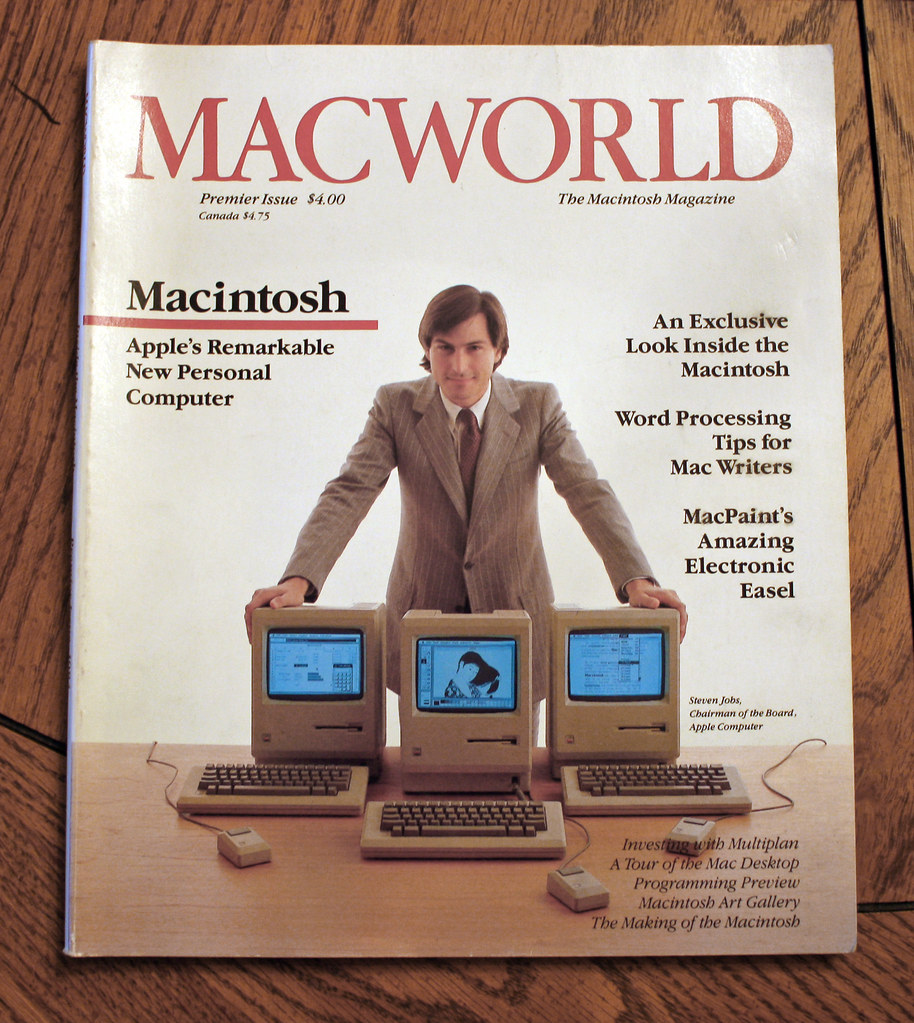

MacWorld創刊号 (via http://www.flickr.com/photos/myoldpostcards/4267991766/)

エンジニア個人の活躍

僕は個人的にずっとMacが好きなので、開発時の話は大まかには知っていましたが、さすがにメモリマネージャをどのポインタを使って実装したのかまで載っているのはこの本だけだと思います(笑)技術的な細部が省かれずに、その実装がどう素晴らしかったのが、どのトレードオフが失敗だったのかという部分まで書いてあり(もちろん全部は理解できないのですが)、話の一部にきちんと組み込まれているところが、エンジニア個人の仕事を浮かび上がらせ、素直な共感を呼ぶことに成功していると思います。

Macintoshが画期的な製品となった理由はいくつかあると思いますが、エンジニア個人の貢献以外の要因を並べていくと

- Apple IIの成功で会社がノリにのっていた

- スティーブ・ジョブズが会社の中でも好き勝手なことができる上に権力があるというポジションにいたため、社内調整が異様に簡単だった

- Lisaプロジェクトで生まれた資産を流用できた

- Motorolaが発表した高速なCPUを採用できた

といったところでしょうか。

しかし、もちろん本書の意図するところはそうした外的要因ではなく、個人の活躍劇です。

コンピュータを作るというと大規模な開発を思い浮かべがちですが、まだシステムがシンプルな時代だったため、エンジニア個人個人が担当する範囲が非常に広く、例えばハードウェア設計者のバレル・スミはロジックボードの設計をほとんど一人で担当しています。まだコンピュータでキャリアを積んだ人たちもあまりいなかったので、必然的にチームは20代の若者で構成されることとなり、自由で独創的な雰囲気を尊重する文化が醸成されていたようです。今で言うGoogle的なテッキーな人間が群れて面白いものを作る環境というのはこの頃から存在していたのだなと感じました。

様々な開発者が登場する本書ですが、個人的にひとり推すとすれば、描画ルーチンQuickDrawの開発者のビル・アトキンソンでしょうか。ビル・アトキンソンはLisa用に開発されていた描画ルーチン(当初はLisa Graphと呼ばれていた)を開発し、それをMacintoshにも実装しました。このハードウェアの性能を引き出し、美しい図表を高速に描画するライブラリがMacのGUIの基盤となっていることは明白です。描画ルーチンの進化をポラロイドで記録し、時系列で見せている印象的なページがあるのですが、QuickDrawが進歩すればするほど現代的なGUIに近づいていき、様々な種類の試行錯誤が可能になっていった様子が見て取れます。

ビル・アトキンソンはGUIの要素やMacPaintの実装まで担当しており、今で言う「動きを作れるエンジニア」としても重宝されていたようです。このように描画処理系を担当している人間がUIも同時に担当していたというのはかなり興味深い部分で、MacのGUIは描画ルーチンの性能を引き出す方法を知り尽くしていた人間だからこそ可能になったことではないかと思います。というのは、あのGUIはもちろんゼロックスPARCのデモにインスピレーションを得たものであることは間違いないのですが、はるかに低速なMacintoshで簡単に実現できるはずもなく、その部分を安価に実現することこそが一番の参入障壁となっていたからです。個人的にはアセンブラでプログラミングができる上にUIの開発ができるというだけで驚異的なスキルだと思うのですが、単純に丸や四角を高解像度なビットマップディスプレイにちらつかせずに描画するだけでも四苦八苦していた時代において、アトキンソンの存在は恐ろしく価値があったのだろうと思います。

当時のビル・アトキンソン (via http://www.digibarn.com/friends/jef-raskin/slides/people/page_01.htm)

ものづくりの「執念」

Macの開発者のほとんどが20代で家庭を持っていませんでした、多くがハードワーカーで、夜遅くまで残ったり、週に7日働くことも珍しくない。そしてそれを2年以上続けた結果、Macintoshは完成したのです。よく海外の職場環境におけるワーク・ライフバランスが取り沙汰されますが、少なくともMacintoshプロジェクトはそれに全く当てはまらない(笑)今で言えば完全にブラック企業認定されそうな勢いです。しかしその努力がなければ確実にMacintoshは完成しなかった。そこにはものづくりに魅了されたエンジニア・デザイナーとそれを鼓舞しまくるジョブズの存在があります。Macintoshを完成させたのは、ひとえに彼らの「執念」とでも言うべきものでしょう。

この執念については最近思うところがあります。自分で仕事をしていても、ある機能を実現することと、その機能が使う人にとって自然に動くというのは全く違う次元の話で、そのギャップを埋めるためには想定している数倍の努力が必要と感じることが多いです。その差を埋めるのがひとえに執念としか呼びようのないものです。執念ではなく、情熱と言い替えてもいいのですが、苦しさを表現するために(笑)ここでは執念と言わせていただきます。

目標となる機能の実現以外の細部(UIの調整でも、エラー率でも)は蛇足なものと写って、特にその細部の調整に技術的な難しさがあると、目を背けてしまいがちになりがちですが、そこを達成しないことには、その機能が実装されたと言うことはできない。その差を埋める仕事を厭わないのがプロであり、それを達成するのが執念です。あなたが使う何かが自然で気持ちがいいと感じたら、その影では必ず誰かが汗を流しています。自分はそれを意識するようになってから、自分が使うもの、そしてその達成に対してに敬意を払うようになりました。

初代Macintosh (via http://www.flickr.com/photos/gesteves/3224755498/)

ものづくりのサイクルに入り込んでしまった人たち

僕はソフトウェアを開発していると、ときどき時間の感覚が分からなくなってしまうことがあります。濃密な集注が持続するとそういう状態になってしまうことがあるのですが、UIの細かい調整などの作業が一番はかどる時間です。そのときは、たぶん先ほど述べた執念のようなものが動いている感覚があります。しかし、集注を持続させることは難しいですし、その後にかなりの疲労を感じます。

Macintoshは2年以上にわたってそういう特殊な時間を持続させた末に完成されたのだろうと、本書を読んでいて思いました。事実、彼らの中からも後日「あのときは自分の能力以上の力が発揮されていた」というような発言が出ています。勤務時間はきちんと決まっているにも関わらず、オーバーワークを厭わずクオリティを上げる。普通ならボロボロになって心を病みそうですが、彼らは生き残って結果を出しました。なぜそれほど超時間働くのか、なぜ自分の生活を犠牲にしてまで完成させようとするのか。明らかに常識では考えられない濃密な時間と目的意識の中に生きています。それはエンジニアの潜在的なモチベーションを、スティーブ・ジョブズが(賞賛とプレッシャーによって)最大限に引き出した結果なのでしょう。僕はそれを「ものづくりのサイクルに入り込んでしまった」と表現したいと思います。

先ほどの自分の体験の続きですが、ソフトウェアに執着する時間が自分の生活時間にまで及んでくることがあります。自分の生活の優先順位が大きく変更され、全く誉められたことではないのですが、服装が適当になったり、人付き合いを避けてしまったりします。そんなとき、ふと昔の知人などに会うと全然話が通じなかったりして、なんだか違う世界にいるような気がします。そういうとき、先ほどの「サイクル」に自分が飲み込まれていると感じます。自分の場合はそんなことはたまにしか起こらないのですが(常に起こっていたら天才か凶人のどちらかでしょう)、Macintoshの開発チームはそれを持続させることができました。しかしそんな状態は、恐らくそれ以上長くは続けられない。彼らの一部はMacintoshが出荷されたあと、肥大化するチームに嫌気がさしてAppleを去っていきます。

彼らは好むと好まざるに関わらず、そんなサイクルに組み込まれてしまったのですが、その姿は外野の僕らからは輝いて見えます。本書に描写されている、ROMのフリーズ期間が迫ってから足りない機能があることが判明して、それを実装するために必死で働くエンジニアの姿に僕は素直に憧れを抱きます。確かに彼らの人生の一部はMacに吸い取られてしまっているのですが、こんな風に働いてみたい、こんな仕事に貢献したいと思ってしまう自分がいます。平穏に働いてそこそこの給料を貰うのか、何かを犠牲にしても新しいものを生み出すことに参加するのか。自分も後者を選びたい。しかしそこには「本当にそれでいいの?」という疑問がつきまとうでしょう。ものづくりのサイクルに入り込むとは、そういうことだと思います。

Macは天才がいたから完成したというだけではなく、才能のある人たちが尋常でないレベルの努力をした結果生み出されたものでした。パーソナルコンピュータをハードウェアから設計し、その上のソフトウェアまで実装するだけでも相当な困難を伴うはずなのに、なおかつそれが革新的であるというのはほとんど奇跡です。そのような偉大な達成を行ったMacintosh開発チームに賞賛の念を送ると同時に「自分もそこに居たかった」と思わずにはいられません。けれど、それは僕が今自分のいる場所で見いだしていくべきものだと思っています。

著者のアンディ・ハーツフィルドにはMacを世に送り出してくれただけでも感謝し足りないくらいなのに、このような素晴らしい文書を書き、日本にまで届けてくれて、本当にありがとうと言いたいです。柴田さんの訳も見事です。こんなに情熱的な訳ができるというのはかなりのMac好きですね(笑)スティーブ・ウォズニアックの感動的な序文

『レボリューション・イン・ザ・バレー』は、この驚くべきコンピュータに命を吹き込んだ実在の人々による話を集めたもので、私がこれまで読んだどの本や記事よりも魅力的なものである。読んでもらえば分かることだが、これらの人たちは、素晴らしいことを成し遂げたいという情熱を、ずっと今日まで失わずにいられるような人たちなのだ。

この経験に乏しい若者たちは、何か素晴らしいことをすることが何よりも重要だと考え、おそらく私たちの生活においてもキーとなるような技術を創り出した。それを考えるとぞくぞくする。彼ら自身の言葉や写真は、革新の規範が金ではなく、内面的な充足感によって導かれていた、あの希有な日々に私を連れ戻してくれる。

というのはまったく誇張ではありません。

レボリューション・イン・ザ・バレー ―開発者が語るMacintosh誕生の舞台裏

- 作者: Andy Hertzfeld,柴田文彦

- 出版社/メーカー: オライリージャパン

- 発売日: 2005/09/26

- メディア: 単行本

- 購入: 5人 クリック: 187回

- この商品を含むブログ (78件) を見る